前号では第5世代通信「5G」とAIの医療現場における実用化の見通しについて分析した。今回は、これに「VR(Virtural Reality)も加えて、医療現場を劇的に変えようとしている3つのデジタル技術の活用がどのように進展しているのか、その背景を、森下正之・医療シンクタンクNPO主幹研究員が解説する。

AI、5G、VRが抱える課題

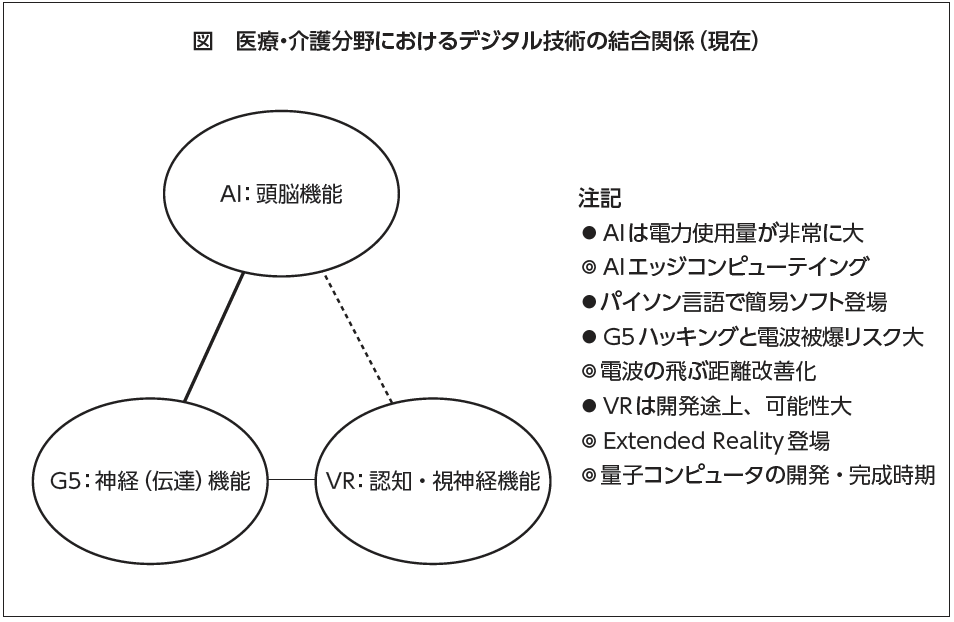

「第4次産業革命」とも称される現在のデジタル技術の革新を構成する主要素として、AI、5G、VRの3つを挙げることができるが、これは、人体になぞらえて表現することができる。すなわち、AI=頭脳、5G=神経系統、VR=視神経である。これら構成要素間を情報が電子信号を通じて行き交っているのだ(図)。

①AIの現状

【AIの消費電力量の増大】

AIの活用が増加するにつれて、その電力消費の問題が表面化しつつある。2019年7月に米・サンフランシスコで開催された「AIデザイン・フォーラム」で、世界最大の半導体メーカーであるアプライド・マテリアルズの社長兼CEOのゲイリー・E・ディッカーソンは、「25年までにデータセンターのAIのワークロードが世界の電力使用量の10%を占める可能性がある」と警告し、賛同を集めている。この問題は、開発者間でもかなり認識されてきて対応策が講じられるようになっており、AIの消費電力削減競争が始まっている。日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と沖電気は9月初旬、AIの消費電力やメモリー使用料を提言する軽量化技術(エッジ・デバイス)を開発したと発表して話題となった。

【AIの簡易言語の普及拡大】

AIソフトの開発が進み、深層学習(ディープ・ラーニング)を使ったソフト開発を勉強する人たちが急増している。なかには、AIを未知のものとして敬遠する向きもあるが、IT業界の主流の見方は異なる。実際、もはやプログラミング言語の選択肢は、AI開発で多用されている「パイソン」に限定されると指摘する専門家もいる。

実は、筆者自身もこれと似た経験を有している。私が通っていたアメリカのビジネススクールではベーシックプログラミング言語が必須科目になっていたが、「ウインドウズ95」が出始めると、選択科目に格下げとなった。それによって不便が生じたことはなく、むしろ、簡易言語が多数出現し、使いやすいソフトウェアが続出した。これらを使ったシミュレーション分析が一般的になり、プログラミング言語の習得に代わって、分析手法の習得が必修スキルとなった。早晩、AIの普及はこの過程をたどると推察される。

②5G

【優越的地位の乱用に対する歯止め】

国家関与に対する制限規定を何らかの規約にすることが、日米の実務者協議で合意に達しているといわれる。主に中国を想定していると考えられるが、通常のAIの使用について「AIが導き出す結論・決定をブラックボックス化しない」というのが主な内容だ。また、GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)のような超巨大企業に対するEUの規制強化も、その背景にあるといわれている。

【セキュリティリスク】

5Gは開放型構造といわれ、これ自体がリスク要因であるとの指摘も聞かれる。通信、IoT、自律走行等の分野を仮想専用ネットワーク(1つのかご)に入れる方式で、帯域を割いてさまざまな分野に分散して適用させているため、あらゆるデータがハッキングの危険にさらされているのだ。

【健康被害リスク】

電磁波被曝の人体への影響は、すでに欧米で指摘されるようになっている。米国では、5G電波基地近くで業務に従事する消防士たちが頭痛や不眠、記憶・意識障害などを訴えたため、5G電波の届かない場所に移動させたところ、健康を回復させたという例が報告されている。EUは5G導入自体に慎重といわれ、ベルギーは5G導入を見送っているとの報道もある。

③VR

XR(Extended Reality:全没入型仮想現実)が今後5年でVRの主流になるとの専門家予測があるが、医療分野では、VRを用いたさまざまな取り組みが見られる。

19年8月、防衛医科大学はKDDIと共同で、災害医療対応支援の実証実験として5GとVRを活用した「遠隔トリアージ」が行われた。360度カメラを使用して、遠隔地との医療コミュニケーションを行うものだ。災害医療という環境下で5Gがどこまで寄与できるか不確定な部分は多いが、実験の評価・検証が待たれる。

ほかにも、手術や化学療法、リハビリ、歯科などの治療時に、XRで仮想世界をつくり出して患者の注意をそちらに導き、苦痛や心配の軽減に役立てるという研究もある。これは、今後4年以内に実用化が始まるともいわれている

デジタル医療時代のKPI策定について

このように、めざましい進展を遂げているデジタル技術だが、これを医療現場に実装するにはそれなりの体制づくりが求められる。私は「デジタル技術とアナログ技術の相互補完関係の確立」*1と定義して、その必要性を訴えている。

理念をデジタル化する手法としてKGI(Key Goal Indicators:重要目標達成指標)の設定が挙げられる。組織やプロジェクトが達成すべき目標を定量的な指標で示すもので、数値や客観的な状態として、測定・認識が可能なものを用いる点が特徴である。

病院では、看護師がKGIの設定に主要な役割を果たすと考えられるが、日々の活動を評価する中間指標として、KPI(Key Performance Indicators:主要業績指標・指数)の設定が求められる。その理由としては、▽看護師は病院における人的資源の最多数であり、24時間・365日、緊密な引き継ぎと連絡によって常に入院患者に接する機会を有する、▽看護師は患者の代理人的機能を持ち、医師とともに患者の利益を追求できる立場にいる──が挙げられる。

KPIの重要性は、医療・介護現場へのデジタル技術の浸透とともに再認識されるようになっている。この点で先進的なのが、英国の公的健康保険制度(NHS)での医療機関の運営である。

18年6月、IUC(Integrated Urgent Care:統合型緊急医療ケア*2)に関するKPIのガイドラインが発表されている。IUCとは、ただちに診療を受けたいと緊急性を痛切に感じる患者に応じる医療のうち、生命を脅かす状況にはない状況に対応し、トリアージが不確かな場合、救命救急センターに直接つなぐ役割を果たす「Urgent Care」と、即時、集中的治療が必要な医療「EmergencyCare(救命救急医療ケア)の2つが緊密に連携したものだが、KPIの具体的指標として、表のような項目がある。

患者側の視点にも配慮したIUCのKPIは、高齢者医療の比重が高まっているわが国の医療にとって、きわめて示唆に富んでいるといえる。電話での相談・トリアージ機能を充実させているということは、裏を返せば、一般の看護師へ大幅な権限移譲を進め医師免許更新の再教育のため、時間的余裕をつくり出すともいえる。そこでの医療の質を担保するのが、KGI、KPIなのだ。医師の過重労働が問題視されるわが国が、学ぶべきところは多いと考えられる。

*1:デジタル=「1」か「0」、「オン」か「オフ」の2つのデータで表す。アナログ=連続的に変化する物理的な量や状態を表す

*2:24時間、週7日稼働のNHS111(医師・看護師等医療ケア提供者への)電話相談窓口を通じ対面診療・住居への往診を行う

表 IUCに関するKPIの指標例

電話対応についての指標=①〜⑤は、患者側の電話に対して、患者側の経験が評価の主体になっ ている。いずれも、毎月1回チェックされる。

- ① 安全性:電話呼び出しに応答せず断念された=許容範囲は5%以下

- ② 患者側の経験:電話の呼び出しに60秒以内で応答した比率=許容範囲は95%以上

- ③ 患者側の経験:電話応答後、10分以内に医師・ナースからの電話があった比率=許容範囲は50%以上

- ④ 患者側の経験:電話応答後、ICU治療センター等との予約がとれた電話があった比率=許容範囲は95%以上

- ⑤ 患者側の経験:電話応答後、非統合型治療センターとの予約がとれた電話があった比率=許容範囲は50%以上

- その他❶:患者からの電話に対して、有効性評価、たとえば④で対面相談を受けた比率=許容範囲は95%以上

- その他❷:患者側の電話に対して、医師・ナースからの電話で臨床評価された比率=許容範囲は50%以上

(病院専門誌「PHASE3」2019年11月号より引用・転載)