【ウイルス性肝炎】

肝臓に炎症を起こすウイルスには、A型、B型、C型、D型およびE型肝炎ウイルスがあり、ウイルス性慢性肝炎はほとんどがB型とC型ウイルスによるものです。A型は経口感染で、貝類の生食や水から感染します。急性肝炎を発症しますが1~2週間で自然に軽快し、慢性化することはありません。D型はB型肝炎ウイルスキャリアに重感染するか、あるいはB型急性肝炎に同時感染して生じますが、わが国ではまれです。近年、E型ウイルスによる肝炎もしばしば見られ、A型に似た急性の病像を呈します。妊婦が感染すると重症化しやすいといわれています。

B型肝炎ウイルス(HBV)・C型肝炎ウイルス(HCV)は、血液や体液を介して人から人へ感染します。感染して慢性肝炎になっても、肝臓の病変がかなりの程度進行しなければ自覚症状はほとんど現れません。また、自分がいつ感染したかも不明のことが少なくありません。ウイルス性慢性肝炎の最も重要な問題点は、20年~30年という長い年月をかけて肝硬変を経て(一部の症例は肝硬変に至らず)肝癌を発症することです。したがって、治療の目標はウイルス活性を抑制・排除して、肝硬変への進展や肝発癌を防止することにあります。そのためにさまざまな抗ウイルス療法が工夫されています。

厚生労働省は、2009年肝炎対策基本法を制定し、全国民が少なくとも1回は肝炎ウイルス検査を受けることができる体制を整備しています。

また、C型肝炎の治療は非常に高額であるため、患者さんの医療費負担を軽減するための医療費助成制度があります。

【C型慢性肝炎の感染経路】

HCVは血液や体液を介して感染します。HBVに比べ感染力は弱く、垂直感染(母子感染)や性的接触による感染率は低いといわれています。一旦感染が成立してしまうと、健康な方への感染であっても治癒するのは30%ほどで、約70%が慢性肝炎に移行します。わが国では感染者は約90~130万人と推定され、肝癌の約40-50%がHCV感染によるものです。

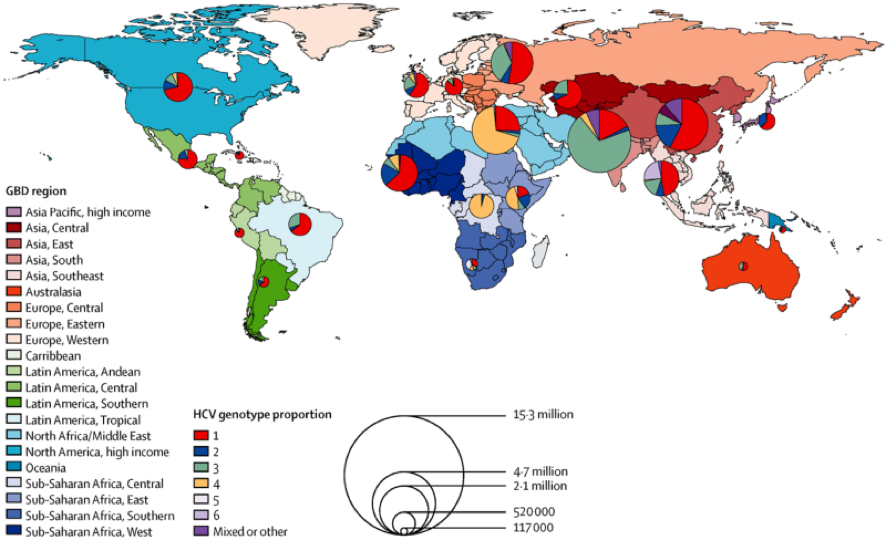

【遺伝子型と世界の分布】

HCVは現在6つの遺伝子型(ゲノタイプ)によって分類されています。我が国では1型と2型が主です。ゲノタイプ1型と2型については、 それぞれに2つのサブタイプ(1a, 1bおよび2a, 2b)があります。HCVの主な遺伝子型は各国で違いがあり、またゲノタイプにより抗ウイルス治療効果も異なります。

GUIDELINES FOR THE CARE AND TREATMENT OF PERSONS DIAGNOSED WITH CHRONIC HEPATITIS C VIRUS INFECTION, JULY 2018. WHOより引用

東アジアや欧州では3型の遺伝子型が多く、また、中東・アフリカでは4型が多いといわれています。

【C型肝炎の検査診断法の概略】

| HCV抗体 | HCV-RNA | |

|---|---|---|

| (-) | HCV感染なし | |

| (+) | (-) | ・過去の感染(既感染) ・抗ウイルス治療によるウイルス排除後 |

| (+) | (+) | HCVに感染している状態 |

HCV感染後、約3か月でHCV抗体が陽性となり1)、また、HCV-RNAについては実験的なデータではありますが、6-9日で検出2)できるようになるといわれています。

1) Medical Tribune 2004. 吉澤他

2) Intervirology 2005. J Tanaka, et al.

【治療の目的】

HCVを駆除して慢性肝炎を鎮静化し、肝臓がんの発生や肝硬変への進行を抑止することにあります。

【治療の対象】

すべてのHCV持続感染者に対して抗ウイルス治療を検討する必要があります。特に、肝炎の指標であるALTの上昇(ALT 30 U/L 超)を認める方、肝線維化が進行し血小板値が低下(血小板数 15 万/μL 未満)している方はよい適応ですし、ALTの上昇や血小板値の低下がなくても高齢の方は発癌のリスクが高く、積極的に治療を行うべきです。

肝臓以外に基礎疾患があり、そちらの予後が不良である場合にはHCVの治療はできません。また、非代償性肝硬変の方でも治療が可能ですが、チャイルドピュー分類でCの方で、13-15点の方には治療ができません。

【肝予備能の診断】

Child-Pugh(チャイルドピュー)分類は、肝硬変の程度と予後を予測する指標で、普段の診療で頻繁に用いられます。表の5項目の合計点数で判定し、5~6点をA、7~9点をB、10~15点をCと分類します。

| Child-Pugh分類 | |||

|---|---|---|---|

| ポイント | 1点 | 2点 | 3点 |

| 肝性脳症 | なし | 軽度(Ⅰ・Ⅱ) | 昏睡(Ⅲ以上) |

| 腹水 | なし | 軽度 | 中程度以上 |

| 血清ビリルビン(mg/dl) | <2.0 | 2.0~3.0 | >3.0 |

| 血清アルブミン(g/dl) | >3.5 | 2.8~3.5 | <2.8 |

| プロトロンビン活性値(%)(INR) | >70, <1.7 | 40~70, 1.7~2.3 | <40, >2.3 |

【HCCサーベイランス】

ウイルスが完全に排除されても、発癌は残念ながら完全には抑制されません。肝線維化が進行した高発癌リスク群では、治療後も肝発癌に対する厳重な注意が必要となります。ほかにも、高齢、男性、飲酒、糖尿病、肝脂肪化がリスク因子といわれています。

【C型慢性肝炎の治療】

抗ウイルス療法の歴史

わが国では 1992 年から、C 型肝炎に対するインターフェロン(IFN) による治療が開始となりました。2011年11月にはIFNとプロテアーゼ阻害薬(HCVが増殖するために必要な酵素を阻害する薬)を組み合わせた治療が主流となり、初回治療のウイルス排除率(SVR)は約70%に向上しました。その後、2014年7月には IFNを使用しない直接作用型抗ウイルス剤(DAA)による治療が始まり、SVRは97-99%となりました。SVRの向上だけでなく、IFNの副作用を気にする必要がなく、IFNが使用できない方や無効だった方にも治療ができるようになりました。

DAAによる治療は、背景の肝機能、ゲノタイプ、初回治療か再発かによって決定されます。

① DAA初回治療

慢性肝炎 ゲノタイプ1型・2型 ハーボニー®(重度腎障害なし)12週間

慢性肝炎 ゲノタイプ1型・2型 マヴィレット® 8週間

*ゲノタイプ1型と2型混合感染や3型に対してはマヴィレット®

代償性肝硬変 ゲノタイプ1型・2型 ハーボニー®(重度腎障害なし)12週間

代償性肝硬変 ゲノタイプ1型・2型 マヴィレット® 12週間

非代償性肝硬変 すべてのゲノタイプ CP分類-B エプクルーサ®(重度腎障害なし)12週間

非代償性肝硬変 すべてのゲノタイプ CP分類-C エプクルーサ® 12週間

*非代償性肝硬変の方に対するDAA治療は、HCVを排除するという単なる感染症治療だけでなく、総合的に肝臓の診療を行う必要があります。よって、肝臓専門医のいる施設での治療をおすすめします。

② IFNベースの前治療あり

DAAを含む前治療歴がない場合には、DAA初回治療に準じた治療が可能です。

③ DAA前治療あり

DAA治療を行い不成功となった慢性肝炎・代償性肝硬変の方では、ウイルスに多彩な薬剤耐性の変異が出現し、治療効果を得にくい(SVRになりにくい)ことがわかっています。変異の有無を診断した上で慎重に治療薬を選択する必要があります。肝臓専門医のいる施設での治療をおすすめします。

【薬の副作用と相互作用】

ハーボニー® 配合錠 (飲み薬)

腎機能障害や不整脈のある方には注意が必要です。

副作用として、貧血(1.3%)、頭痛(1.9%)、悪心(2.5%)、便秘(1.9%)、口内炎(2.5%)、腹部不快感(1.9%)、そう痒症(3.2%)、発疹(1.3%)が報告されています。

他の薬との飲み合わせについて、一緒に内服してはいけない薬や、一緒に内服する際には注意が必要な薬がいくつかあります。胃薬、便秘薬、不整脈に対する薬、高脂血症治療薬の一部は一緒に内服する際に注意が必要です。

マヴィレット® 配合錠(飲み薬)

重度腎障害のある方、透析中の方でも内服が可能です。

副作用として、そう痒(4.8%)、頭痛(4.2%)、倦怠感(3.0%)、血中ビリルビン増加(2.4%)が報告されています。

他の薬との飲み合わせについて、一緒に内服してはいけない薬や、一緒に内服する際には注意が必要な薬がいくつかあります。特に高脂血症治療薬であるリピトール® は一緒に内服してはいけない薬です。

ペグインターフェロン(注射)

今では使用されることが少なくなりましたが、IFNには注意すべき副作用があります。

| 時期 | 症状 | |

|---|---|---|

| インフルエンザ様症状 | 直後~数日間 | 発熱、悪寒、頭痛、倦怠感など。下痢、食欲低下、悪心、嘔吐など消化器症状がでることもあります |

| 白血球減少 血小板減少 |

治療後2-4週間 | 血小板減少により出血傾向となることがあります。貧血になることもあります。 |

| 脱毛 | 治療開始後1-2ヶ月後から始まり、3-4ヶ月でピーク | 治療が終了すれば、毛髪が生え始め、多くの方はもとに戻ります |

| 頻度 | 症状 | |

|---|---|---|

| 甲状腺機能障害 | 1-2% | 動悸・発汗 |

| 眼底出血 | 0.5% | 視力低下・目の症状 |

| 間質性肺炎 | 0.2-0.3% | 咳・息切れ・呼吸苦 |

| 抑うつ状態 | 1-2% | 不眠やイライラ感が最初の兆候となります |

その他

糖尿病の悪化、不整脈、心不全、めまい、皮膚症状(乾癬など)、腎障害、肝障機能障害(黄疸など)が起こることがあります。

これらの副作用を早く見つけ治療するためには、詳しい症状の聞き取り、定期的な血液検査がとても重要です。

(2022.9.4更新)