1 はじめに

(図1)国際頭痛分類と慢性頭痛の診療ガイドライン

左より国際頭痛分類第3β版、慢性頭痛の診療ガイドライン2013、同市民版

頭痛は症状であると同時に疾患でもあり、2013年の国際頭痛分類第3β版(ICHD-3β)*1では300種類以上に分類されています。頭痛診療は、この国際頭痛分類に基づいて診断を行うことから始まり、治療は「慢性頭痛の診療ガイドライン2013」(以下、ガイドラインと略記)*2に沿って行います。このガイドラインに則った市民版も発刊されています*3(図1)。

(図2)頭痛診療は一次性頭痛と二次性頭痛の

「仕分け」から始められます

頭痛は、頭痛そのものが病気である「一次性頭痛」と、他の病気の付随症状である「二次性頭痛」に大きく分けられます(図2)。

二次性頭痛は生命に関わることもあるため見逃せません。したがって頭痛を診たらまず二次性頭痛を考えます。それが否定された後に一次性頭痛の診断と治療を行います。一次性頭痛は検査を行っても診断はできません。問診によって初めて診断がなされる頭痛なのです。

2 頭痛の原因

頭痛は深部感覚の疼痛であり、頭皮の痛みは頭痛に含めません。深部感覚の疼痛とは内臓感覚性の疼痛であり、痛む場所は範囲が漠然としていて手のひら大以上の痛みとして感じられます。

頭痛の発生原因は図3に示す6つの機序によって起こります*4(図3)。このうち①と②が一次性頭痛、③〜⑥は二次性頭痛に分類されます。頭蓋内の疾患は頭蓋内の疼痛感受組織の牽引や圧迫によっておこる「牽引性頭蓋」と頭蓋内の痛みに敏感となって起こる「炎症性頭痛」に大別されます。牽引性頭痛は脳腫瘍や頭蓋内血腫が、炎症性頭痛はくも膜下出血や髄膜炎が代表的な疾患です。

(図3)頭痛の発生機序

3 頭痛の症状、診断、治療、予後

【エビデンスに基づく推奨のグレード】

慢性頭痛の診療ガイドライン*5・*6では、オックスフォード EBMセンターのエビデンスレベルに基づき、A〜Dの推奨のグレード(強さ)が次のように定められています。

- グレードA・グレードB:行うよう勧められる

- グレードC:行うよう勧めるだけの根拠が明確でない

- グレードD:行わないよう勧められる

ここでは 推奨度 グレードA、Bを単に「グレードA」というように記載します。

頭痛の症状、診断、治療、予後は、頭痛の種類によって大きく異なります。頭痛の具体的なことがらは慢性頭痛の診療ガイドライン*2に詳しく書かれています。このガイドラインは、エビデンス(根拠に基づく医療)を基づき、厚生労働省科学研究を母体として2005年に誕生しました。その後、頭痛学の進歩を受けて2013年に改訂版が発刊されました。その内容の構成は旧版と同じく8章からなり[表1]、Clinical Question(CQ:具体的な臨床上の疑問点)に回答する形式を踏襲しています。翌年にはこのガイドラインの市民版*3も発刊されました。ここでは「慢性頭痛の診療ガイドライン市民版」に沿って、おもに第Ⅰ章「頭痛一般」の中から、CQ1〜5、7、8、11〜13、15、16を取り上げ、かみ砕いて解説します。

[表1]慢性頭痛の診療ガイドラインの構成

- 頭痛一般

- 片頭痛診断・疫学・病態・誘発因子・疾患予後

- 片頭痛急性期治療

- 片頭痛予防療法

- 緊張型頭痛

- 群発頭痛およびその他の三叉神経・自律神経性頭痛

- その他の一次性頭痛

- 薬物乱用頭痛

- (CQⅠ-1)頭痛はどのように分類し診断するのでしょうか?

- ⇒頭痛の分類と診断は、国際頭痛分類準拠して診断する(推奨度 グレードA)。

[解説]

1988年に国際頭痛学会により国際頭痛分類が発表され、歴史上初めて世界共通の基準による頭痛診断が可能となりました。2004年に第2版が、2013年にはさらに改良された国際頭痛分類第3β版*1が公表されました。

国際頭痛分類第3β版は、第1部、第2部、第3部と付録からなり、頭痛は14のグループに分けられています[表2]。頭痛は一次性頭痛と二次性頭痛に大きく分けられており、頭痛自体が病気である一次性頭痛は、片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛、その他の一次性頭痛の4つのグループに分けられています。

[表2]頭痛の大分類(グループ)

- 第1部 一次性頭痛

- 1 片頭痛

- 2 緊張型頭痛

- 3 群発頭痛およびその他の三叉神経・自律神経性頭痛

- 4 その他の一次性頭痛

- 第2部 二次性頭痛

- 5 頭部または頸部(あるいはその両方)の外傷・傷害による頭痛(例:外傷後頭蓋内出血による頭痛)

- 6 頭頸部血管障害による頭痛(例:くも膜下出血による頭痛)

- 7 非血管性頭蓋内疾患による頭痛(例:脳腫瘍による頭痛)

- 8 物質またはその離脱による頭痛(例:薬物乱用頭痛)

- 9 感染症による頭痛(例:髄膜炎による頭痛)

- 10 ホメオスターシスの障害による頭痛(例:高血圧による頭痛)

- 11 頭蓋骨、頸、眼、耳、鼻、副鼻腔、歯、口あるいはその他の顔面・頭蓋の構成組織の障害に起因する頭痛あるいは顔面痛(例:顎関節症による頭痛)

- 12 精神疾患による頭痛(例:身体化障害による頭痛)

- 第3部 有痛性脳神経ニューロパチー、他の顔面痛およびその他の頭痛

- 13 有痛性脳神経ニューロパチーおよび他の顔面痛(例:三叉神経痛)

- 14 その他の頭痛性疾患

- CQⅠ-2: どのような場合に危険な頭痛である二次性頭痛を疑うのでしょうか?

- ⇒二次性頭痛を疑うポイントは表3に示します。いつもの頭痛と異なる頭痛がある場合は二次性頭痛を疑って詳しい検査が必要です。(推奨度 グレードA)

[解説]

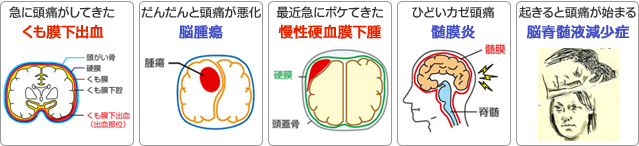

頭痛の原因となる何らかの疾患が脳や身体にあって発生する頭痛を二次性頭痛といいます(図4)。二次性頭痛の原因はくも膜下出血や髄膜炎など多種多様であり、ときに生命への危険性もあるため注意深い診察が必要です。頭痛の大分類とそのグループの代表的な疾患は表2に示してあります。グループ10の「ホメオスターシスの障害による頭痛」とは、体温や血圧などの体の状態を一定に保つ機能が障害された結果として起こる頭痛をいいます。

[表3]二次性頭痛を疑うポイント

- 突然の頭痛

- 今まで経験したことがない頭痛

- いつもと様子の異なる頭痛

- 頻度と程度が増していく頭痛

- 50歳以降に初発の頭痛

- 神経脱落症状を有する頭痛

- 癌や免疫不全の病態を有する患者の頭痛

- 精神症状を有する患者の頭痛

- 発熱・項部硬直・髄膜刺激症状を有する頭痛

(図4)二次性頭痛(悪玉頭痛)の色々。急な頭痛、最近現れてきた頭痛の場合に疑う。

- CQⅠ-3: くも膜下出血はどのようにして診断するのでしょうか?

- ⇒「今まで経験したことがない突然の激しい頭痛」があった時にくも膜下出血を疑います。くも膜下出血が疑われたら救急車などを利用して脳神経外科を受診します。画像診断(CTやはMRI)でくも膜下に出血が確認されれば、原因(多くは脳動脈瘤)を探り、それに見合った治療をします(グレードA)

。

[解説]

くも膜下出血のほとんど(80%)は脳動脈瘤の破裂によるものです*5。動脈瘤破裂による死亡率は40〜50%にも及びます。経過不良となる最大の原因は再出血です。手遅れにならないうちに的確な診断と専門医による治療が必要です。 - CQⅠ-4: 頭痛外来とはどのような外来ですか、頭痛専門医とはなんでしょうか?

- ⇒頭痛外来とは、緊急性の高い二次性頭痛を見極め、また慢性頭痛の診断と治療を専門的に行う外来です。頭痛専門医とは日本頭痛学会が認定した、頭痛の専門的知識を持っている医師で、より正しい診断と治療を行う頭痛の専門家です(グレードA)。

[解説]

日本で慢性頭痛に悩んでいる患者は、およそ4000万人、片頭痛は約840 万人いるといわれています*6。しかし、市販薬だけで対応したり我慢する患者さんや、受診先が分からない患者さんは少なくありませんでした。そこで日本頭痛学会は、2005年から頭痛専門医認定制度を開始しました。頭痛専門医は、日本頭痛学会のホームページ(http://www.jhsnet.org/ichiran.php)から検索できます。一方、全国的に頭痛を専門的に診療する頭痛外来が増えて来ています。頭痛診療にはこれらの専門医との連携が欠かせません*7。 -

CQⅠ-5: 簡易診断アルゴリズムとはどのようなものですか、どのように使用するのですか?

(図5)片頭痛の簡易診断アルゴリズム

(図6)危険な頭痛の簡易診断アルゴリズム

- ⇒簡易診断アルゴリズムとは、実地診療の手がかりを示す手順書です(グレードB)。

[解説]

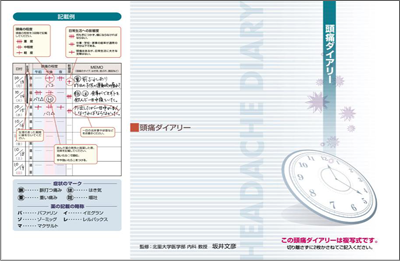

頭痛診療のアルゴリズムは、まずくも膜下出血などに代表される危険な二次性頭痛を見極めることから始まり、その後に片頭痛などの一次性頭痛の診断と治療をする手順で進みます。ここでは片頭痛の簡易診断アルゴリズム(図5)と危険な頭痛の簡易診断アルゴリズム(図6)を示しておきます。 - CQⅠ-7: 頭痛ダイアリーとはなんでしょうか、頭痛ダイアリーにはどのような利点があるでしょうか?

- ⇒頭痛ダイアリーは日々の頭痛の記録です。ダイアリーには頭痛についての多くの情報が含まれ、診療を効率よく行うために役立ちます。また患者-医師間のコミュニケーション向上のためにも、問診と組み合わせて使用することが勧められています(グレードA)。

[解説]

(図7)頭痛ダイアリー

頭痛に関するさまざまな情報を医師へ正しく伝えることは難しく、診断や治療効果の評価は容易ではありません。頭痛ダイアリーとは、患者さんの頭痛に関する情報を効率よく医師に伝えられるように工夫された診療ツールです(図7)。

頭痛ダイアリーからは、頭痛についての貴重な情報を得ることができます*8。その使用により、①頭痛の頻度、②頭痛の性状、③痛みの強度、④持続時間、⑤頭痛に伴う他の症状、⑥頭痛のきっかけ、⑦薬の使用状況・効果、⑧生活への支障度、などを具体的に確認することができます。それにより、服薬や内服のタイミングの指導など効率的な頭痛診療を可能にします。頭痛ダイアリーは日本頭痛学会のホームページからダウンロードできます。

最近ではスマートフォン用のアプリケーションソフトウェアもいくつか開発されております(例えば「頭痛ーる」)。 - CQⅠ-8: どのような一次性頭痛が治療の対象となりますか?

- ⇒片頭痛、緊張型頭痛および群発頭痛などの一次性頭痛は、頭痛の種類によらず、患者さんに苦痛があれば、治療の対象となります。特に、頭痛により患者さんの日常生活が支障を来すような場合は、積極的に治療が行われるべきです(グレードA)。

[解説]

統計調査では日本には人口のおよそ8%が片頭痛患者さんであるといわれています。このうち日常生活に支障をきたしている患者さんは74%です。一方、緊張型頭痛の患者さんは日本人のおよそ22.3%ですが、片頭痛に比べ影響が少ないとされています*6。

片頭痛は日常生活に支障をきたすことの多い頭痛ですが、医療機関を受診される方は30%くらいといわれています。一次性頭痛を治療する目的として、頭痛頻度、頭痛強度および持続時間を減らすこと、頭痛により障害される時間を短くし日常生活の質を改善することなどがあげられています。頭痛による苦痛が少しでもあれば医療機関の受診をおすすめします。 - CQⅠ-11: 市販薬による薬物療法をどのように計画するのでしょうか?

- ⇒頭痛に対する薬物治療は頭痛の重症度、頭痛の頻度および頭痛による生活の支障の程度によりその種類が選択されます。比較的重症度の低い頭痛であれば市販薬の服用でも対処可能です。しかし、頭痛が中等度〜重度の場合、あるいは市販の鎮痛薬を1か月に10日以上使用している場合は、医師の指導のもとに薬物治療を行うことが望ましいです(グレードA)。

[解説]

片頭痛および緊張型頭痛などの一次性頭痛のうち、頭痛による苦痛がほとんどなく、生活支障がない場合は経過観察、生活習慣の改善およびストレッチなどで対処可能な場合があります。また頭痛により苦痛を感じても、その程度が軽い場合は市販の鎮痛薬の使用による対応が可能です*9。

市販の鎮痛薬は片頭痛の軽症例や初期例には有効ですが、鎮痛薬の使用過多によりかえって毎日のように頭痛に悩まされてしまうこともあります*10。このため市販の鎮痛薬を服用している方は使用過多にならないよう十分な注意が必要です。市販の鎮痛薬の服薬回数が1か月間に10日以上の方は、治療について医師と相談してください。 - CQⅠ-12: 漢方薬は頭痛に有効でしょうか?

- ⇒頭痛に対する漢方薬の効果を証明するような検討結果が徐々に集積されてきています(グレードB)。

[解説]

漢方薬の中で頭痛に対する効果を証明されているのは、呉茱萸湯(ごしゅゆとう)、桂枝人参湯(けいしにんじんとう)、釣藤散(ちょうとうさん)、葛根湯(かっこんとう)および五苓散(ごれいさん)などがあります*11。 - CQⅠ-13: 薬物療法以外にどのような治療法があるのでしょうか?

- ⇒薬物療法以外の治療法には行動療法、理学療法、サプリメント療法があります(グレードBあるいは治療法によりC)。

[解説]

薬物療法以外の治療法は、薬物療法が副作用などの理由で使用できない場合や薬物療法を補充する方法として用いられます。薬物療法以外の一次性頭痛の治療法には以下のようなものがあります。

①認知行動療法:頭痛に対する考え方を変えてそれを修正していく治療法です。筋弛緩訓練法もこれに含まれます。

②理学療法:鍼、電気刺激、マッサージなどです。

③サプリメント:ハーブ(ナツシロギクなど)、マグネシウム、ビタミンB2などがあります。 - CQⅠ-15: 解離性動脈瘤に伴う頭痛はどう診断するのでしょうか?

- ⇒突発する激しい頭痛(雷鳴頭痛)の原因の一つとして動脈解離が挙げられます。椎骨動脈解離の場合の頭痛は解離動脈と同じ側の後頭部や項部に現れます(グレードA)。

[解説]

近年、MRI、MRAなどの画像診断技術が普及し、解離性動脈瘤への認識の高まりと相まって、発見される機会が増加しています。解離性動脈瘤は、ときにくも膜下出血や脳梗塞を来すために見逃せない頭痛の原因です。一側の後頭部が急に痛くなったら解離性動脈瘤を疑って脳神経外科などを受診してください。

なお、雷鳴頭痛の原因となる疾患には解離性動脈瘤のほかに、もっとも有名なものがくも膜下出血であり、次に扱う低髄液圧症候群など、いずれも脳神経外科で扱う救急疾患が多いので、突然の頭痛が現れたら緊急受診することをおすすめします。 - CQⅠ-16: 特発性低頭蓋内圧性頭痛(脳髄液量減少症)どのようにして診断しますか? また治療はどうするのでしょうか?

- ⇒画像診断で髄液の漏れを確認します。治療はブラッドパッチなどを行います(診断はグレードB、治療はグレードA)。

[解説]

特発性低頭蓋内圧性頭痛は、頭蓋内の脳脊髄液が減少することによる頭痛です*12。髄液が減少すると脳の浮力が無くなって脳を支えている組織が牽引されて頭痛が起こります。ですから寝ているときはほとんど頭痛がなく、起き上がると15分以内に頭痛がひどくなるのが特徴です。耳鳴、聴力低下、光過敏などを伴うこともあります。

治療はまず安静臥床と点滴などの保存的療法を行いますが、改善が認められない場合には髄液の漏れている場所を血糊で塞ぐ、「硬膜外自家血注入療法(いわゆるブラッドパッチ)」を行います。

緊張型頭痛

緊張型頭痛は、頭が重く締め付けられるように痛む頭痛で、比較的軽く、吐き気もなく、動いても痛みがひどくなることはありません。家事や仕事にもそれほど支障はなく、寝込んでしまうこともありません。緊張型頭痛の患者さんは医療機関を受診することは少なく、せいぜい頭痛薬で対処している方もたくさんいると思われます。しかし頭痛が毎日のように繰り返される「慢性緊張型頭痛」の場合は、日常生活の質が低下し心理的負担も大きくなるため、適切な医療機関を受診した方がよいでしょう*13。

緊張型頭痛は一次性頭痛の中で最も頻度の高く、生涯のうちに緊張型頭痛を経験する率(生涯有病率)は30〜78%と報告されています。頸やその周りの筋肉の緊張も原因のひとつではありますが、ストレスや不安、抑うつなど心理的な原因などのために痛みの調整がうまくできない状態となって緊張型頭痛が起こる場合もあります。

急性期の治療(発作時)には鎮痛薬が治療の中心となりますが、不安を取り除き、心を落ち着かせる効果のある薬(抗不安薬)や筋肉の緊張を和らげる薬(筋弛緩薬)を併用することもあります。また、薬によらない治療方法(頭痛体操やマッサージなど)でも改善効果が認められます。

群発頭痛およびその他の三叉神経・自律神経性頭痛

群発頭痛は、片頭痛、緊張型頭痛に次いで有名な一次性頭痛です。新しい国際頭痛分類第3版(ICHD-3β)では、群発頭痛は「三叉神経・自律神経性頭痛」のグループの中に含まれています。このグループに含まれる頭痛に共通しているのは、片側の痛みであることと、自律神経症状を伴うことです。自律神経症状とは目が充血したり、涙が出たり、鼻水が出たりする症状のことです*14。

群発頭痛は、片側の眼の周囲を中心とする激しい頭痛が、数週間から数か月の間ほぼ毎日起こる(“群発する”)頭痛です。痛みは毎日ほぼ同じ時間に起こる傾向があり、特に夜間や睡眠中に頭痛発作が起こりやすいのが特徴です。20〜40歳代の男性に多くみられます。

片頭痛との相違としては、痛みが比較的短時間(15〜180分)であること、痛みがピークの時には片頭痛のように動けなくなるのではなく、「痛すぎて、いてもたってもいられない」落ち着かない状態になることが挙げられます。

群発頭痛の治療は、発作時にはトリプタン製剤を使う、純酸素を吸うという治療の他に、カルシウム拮抗薬などを使う予防療法の効果が確認されています。

群発頭痛の仲間の頭痛として、発作性片側頭痛、短時間持続性片側神経痛様頭痛発作、持続性片側頭痛も挙げられます。これらの頭痛も片側の頭痛で、自律神経症状を伴いますが、痛みの続く時間や頻度、期間により区別されています。

その他の一次性頭痛

片頭痛や緊張型頭痛などが一次性頭痛の代表ですが、その他にも一次性頭痛があります。例えば咳をしたり、運動をしたりするときの頭痛、アイスクリーム頭痛がそれに該当します。

薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛)

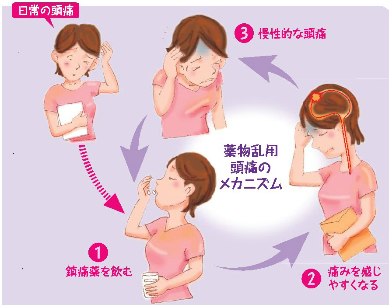

(図8)薬物乱用頭痛のメカニズム

鎮痛薬を連用すると脳が痛みに過敏となり、かえって頭痛がこじれる。

「頭痛を治すためのお薬で逆に頭痛が起こることがある」とは奇異な感じがするかもしれませんが、もともと頭痛もちの患者さんの中には、良かれと思って服用したお薬により新たな頭痛起きることがあります(図8)。頭痛で他人に迷惑をかけないようにするために、頭痛で肩身が狭い思いをしないために、お薬を飲んで頑張ろうとしたことが、かえって頭痛を悪くしてしまった状態です。薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛)を診断・治療するには、患者さんと医療者が十分な知識をもち、協力して治療にあたることが大切です*10。

小児の頭痛・遺伝子

小児でも、かぜなどの原因のない一次性頭痛があります。小児に多いのは片頭痛と緊張型頭痛です。片頭痛は強い頭痛で、視覚前兆や嘔吐を伴うことがあり、医療機関の受診が多い頭痛です。片頭痛の小児は、両親、同胞、祖父母のいずれかに頭痛もちの方がいることが多いです。つまり遺伝的要因が関与しています。

小児の緊張型頭痛は、生活に支障がない頭痛ですが、小学校高学年以上の思春期では、心理社会的要因が関与し、連日強い頭痛を訴え、登校に支障を来すことがあります。片頭痛を経験している子どもが、この年齢になって慢性的な頭痛になります*15。

小児の片頭痛は、まず生活環境の改善などのお薬に頼らない治療が勧められますが、生活支障度が高い場合は、小児に相応しい治療薬が処方されます。不登校につながる慢性連日性頭痛は、薬が効きにくく、カウンセリングにより子どもの心の成長を促すことが解決の一歩となります*15。

文献

- 日本頭痛学会・国際頭痛分類普及委員会: 国際頭痛分類第3版beta版. 東京: 医学書院; 2014. pp1-203.

- 慢性頭痛の診療ガイドライン作成委員会: 慢性頭痛の診療ガイドライン2013. 東京: 医学書院; 2013. pp1-349.

- 「市民版」作成小委員会: 慢性頭痛の診療ガイドライン 市民版. 東京: 医学書院; 2014.

- 間中信也: 頭痛の原因と診断の進め方・考え方. 日本医事新報. 3404:130, 1989.

- 米田浩, 鈴木倫保: くも膜下出血を見逃さないために. 日医雑誌. 144:985-988, 2015.

- Sakai F, Igarashi H: Prevalence of migraine in Japan : a nationwide survey. Cephalalgia 17:15-22, 1997.

- 橋本洋一郎, ほか: 頭痛外来と病診連携 頭痛外来と関連科,地域でのあり方は?. Medicina. 52:1363-1365, 2015.

- 小川果林: 頭痛診療における頭痛ダイアリーの重要性. 内科. 115:739-741, 2015.

- 高嶋良太郎, 他: 頭痛に対して市販薬(OTC)を勧めてもよいですか. 小児内科. 48:1224-125, 2016.

- 竹島多賀夫, 菊井祥二: 薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛). 日医雑誌. 144:977-980, 2015.

- 五野由佳理: どの頭痛に漢方薬が効くのか? Headache Clinical & Science. 3:52-53, 2012.

- 佐藤慎哉: 特発性低髄液圧性頭痛(低髄液圧症候群). 医学のあゆみ. 243:1301-1308, 2012.

- 平田幸一, 他: 緊張型頭痛. 診断と治療. 104:841-845, 2016.

- 古和久典, 他: 群発頭痛. 臨牀と研究. 93:1311-1315 2016.

- 藤田光江: 小児科領域の頭痛一片頭痛と慢性連日性頭痛を中心に. 日本頭痛学会誌. 42:70-72, 2015.